Ein Buch von REZA HAFIZ

INHALTSVERZEICHNIS

Einleitung: Warum dieses Buch dringend gebraucht wird – und warum du es lesen solltest.

Kapitel 1: Was ist Othering? – Die unsichtbare Grenzziehung mitten in unserer Gesellschaft

• Herkunft als Kriterium für Zugehörigkeit

• Die Wurzeln des Otherings: Psychologie, Geschichte, Sprache

• Wie Othering im Alltag funktioniert

Kapitel 2: „Wo kommst du wirklich her?“ – Warum diese Frage so viel mehr bedeutet als Neugier

• Die rhetorische Verunsicherung

• Zwischen Alltagsrassismus und Mikroaggression

• Was Menschen mit Migrationsgeschichte dabei fühlen

Kapitel 3: Verbal ausgebürgert – Wie Sprache Zugehörigkeit untergräbt

• Die Macht des Gesagten: Sprache als soziale Grenze

• „Du sprichst aber gut Deutsch!“ – Wenn Komplimente verletzen

• Subtile Ausschlüsse in Medien, Politik und Schule

Kapitel 4: „Ich meine das doch gar nicht so!“ – Warum gute Absichten nicht genügen

• Missverstandene Neugier und falsche Unschuld

• Der Mythos der Harmlosigkeit

• Verantwortung übernehmen: Zuhören statt Rechtfertigen

Kapitel 5: Was Menschen mit Einwanderungsgeschichte brauchen – und was sie satt haben

• Gleichberechtigte Teilhabe statt ständiger Rechtfertigung

• Wie Othering psychisch wirkt: Scham, Wut, Isolation

• Geschichten, die man nie vergessen kann

Kapitel 6: Was du tun kannst – Wie wir Othering erkennen und überwinden

• Achtsam fragen lernen

• Sprache neu denken – Räume öffnen

• Verbündete statt Zuschauer: Zivilcourage im Alltag

Einleitung: Warum dieses Buch dich etwas angeht – auch wenn du meinst, nicht betroffen zu sein

„Wo kommst du her?“ – Diese Frage klingt harmlos. Fast freundlich. Vielleicht sogar interessiert.

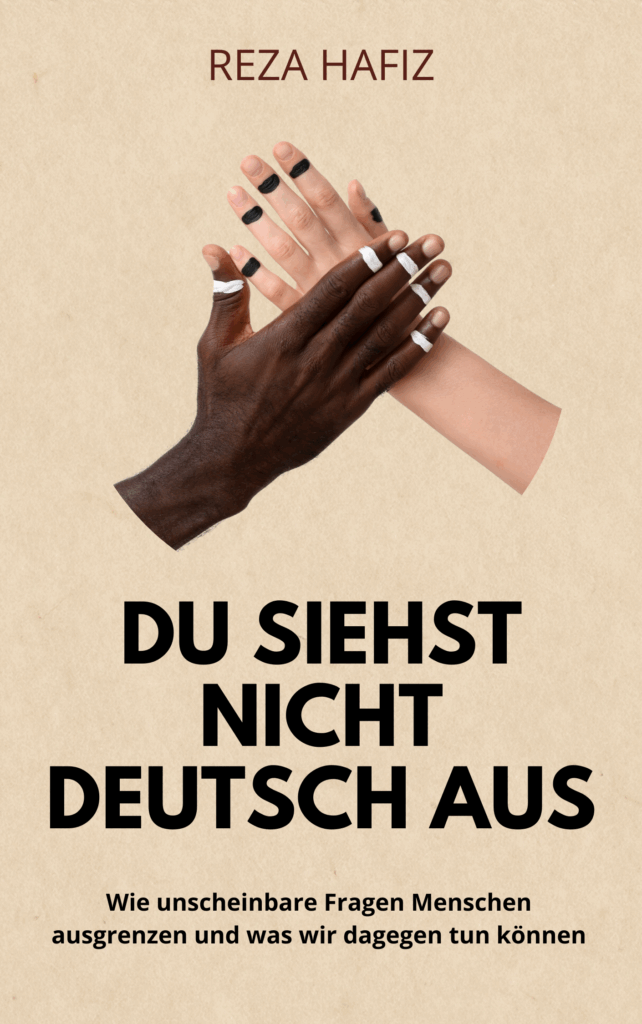

Doch sie ist alles andere als unschuldig, wenn sie den Menschen trifft, der in Deutschland geboren wurde, hier lebt, liebt, arbeitet – und trotzdem nicht als dazugehörig gilt. Weil seine Haut dunkler ist. Weil sein Name fremd klingt. Weil sein Aussehen nicht in die stereotype Vorstellung von „deutsch“ passt.

Dieses Buch erzählt von einem Phänomen, das tief in unserer Sprache, unserer Wahrnehmung und unseren sozialen Automatismen steckt: OTHERING – das subtile und oft unbewusste Ausgrenzen von Menschen, die als „anders“ markiert werden.

Es ist ein Prozess, der nicht mit Hass, sondern mit einer Frage beginnt. Mit einem Lächeln. Mit einem Tonfall, der nicht böse gemeint ist – und doch verletzt. Immer wieder. Tag für Tag.

„Du sprichst aber gut Deutsch.“

„Wo kommst du wirklich her?“

„Bist Du noch oft in Deiner Heimat?“

Diese Sätze sind keine Ausnahmen. Sie sind Alltag. Und sie sind nicht harmlos. Denn sie sagen etwas anderes, als sie auf den ersten Blick bedeuten: Du gehörst nicht dazu. Nicht ganz. Nicht wirklich.

Dieses Buch will erklären und wachrütteln. Es ist für alle, die dazugehören wollen – und für alle, die endlich verstehen wollen, warum manche Sätze keine Brücken bauen, sondern Mauern errichten.

Es liefert keine Schuldzuweisungen, sondern Klarheit. Es erzählt von Geschichten, die unter die Haut gehen, und von Strukturen, die uns alle angehen.

Wenn du jemals einen Menschen gefragt hast: „Wo kommst du her?“ – dann lies dieses Buch.

Und wenn du zu denen gehörst, die diese Frage nicht mehr hören können – dann ist dieses Buch für dich geschrieben.

Denn Worte zählen. Und dieses Buch will helfen, dass wir bessere finden.

REZA HAFIZ

Kapitel 1: Was ist Othering? – Die unsichtbare Grenzziehung mitten in unserer Gesellschaft

Es gibt keine Schranke, kein sichtbares Schild, keinen Passierschein – und doch werden Menschen täglich ausgesondert, ausgegrenzt, ausgefragt. Nicht mit bösem Willen, sondern mit einer Selbstverständlichkeit, die gerade deshalb so wirksam ist.

Das Phänomen nennt sich Othering – und es ist eines der subtilsten, aber wirkmächtigsten Mittel sozialer Ausgrenzung.

Herkunft als Kriterium für Zugehörigkeit

Im Idealfall ist Herkunft ein Teil unserer Biografie – nicht unser Schicksal. Doch in Deutschland ist sie für viele Menschen mit Migrationsgeschichte mehr als ein biografischer Fakt: Sie wird zum Maßstab für Zugehörigkeit.

Wer in Köln geboren wurde, hier zur Schule ging, hier arbeitet, sich im Verein engagiert, Steuern zahlt, Kinder großzieht – der ist in jedem objektiven Sinn Teil dieser Gesellschaft.

Doch wenn das Aussehen oder der Name nicht ins Mehrheitsbild passen, gen�…